ここで示す方法はかなりタフな方法であるが、直接的であり一般性を失わないので、方法的な意味での近似の評価を避けることが出来る。詳細は以下の論文に詳しい。

H. Witala et al., Few-Body Systems 3 (1988) 123

W. Gloeckle et al., Phys. Rep. 274 (1996) 107

問題は以下の方程式を解くことである。

(3.99)![]()

3体の部分波チャンネルを導入して表せば、

(3.100)![]()

![]()

となり、2章で示したように、t-マトリックスと粒子交換演算子は

(3.101)![]()

(3.102)![]()

で与えられる。ここで、![]() ,

, ![]() は

は

(3.103)![]()

(3.104)![]()

このことから、(3.100)式はもう少し具体的に書けて、

(3.105)![]()

![]()

![]()

ここで、初項の t P は、

(3.106)![]()

![]()

(3.107)![]()

と与えられる。但し、α_dは2核子の束縛状態(重陽子)のチャンネル ![]() に関連したものだけを取り出す。この初項の計算は特異点がないために簡単である。一方、積分核の方は、グリーン関数から生じる特異点と

t

マトリックスの持つ重陽子の特異点の2つがある。重陽子の特異点(

に関連したものだけを取り出す。この初項の計算は特異点がないために簡単である。一方、積分核の方は、グリーン関数から生じる特異点と

t

マトリックスの持つ重陽子の特異点の2つがある。重陽子の特異点(![]() )は2体問題でのものと同じ性質のものであるいから、ここでは省く。(3.105)式を見ると、x

と q" の積分が必要である。 xについての積分を示すと、グリーン関数とその他の部分(f(x))を

)は2体問題でのものと同じ性質のものであるいから、ここでは省く。(3.105)式を見ると、x

と q" の積分が必要である。 xについての積分を示すと、グリーン関数とその他の部分(f(x))を

(3.108)![]()

但し、

(3.109)![]()

と取り出す。q と q"

によって、![]() となる場合があり、積分は

となる場合があり、積分は

(3.110)![]()

のように計算されなくてはならない。ここで、第2項は問題なく数値積分が可能で、第1項は解析的に求める。

(3.111)![]()

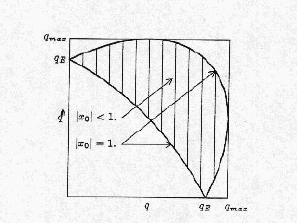

未だ、特異点が消え去らず、q-q" の面で見れば、2つの線上で対数発散が生じる。![]()

(図)

月の形の内部では虚数部分が(3.111)式の2項から生じることになる。残される問題はこの対数発散を上手に扱うことであるが、1位の特異点と異り、積分点をその2つの線の近くまで十分とれていれば精度を得ることができる。任意の点の値を準備する必要がでてくるが、それは内挿の精度にかかってくる。

積分方程式は、ガウス積分点等を用いることで、離散的な行列方程式になる。そのマトリックスのランクは6万以上になる。即ち、最終的には、6万個の未知数の1次連立方程式を解くことになる。現代のスーパーコンピュウターをしてもこの高次元方程式を直接解く事は不可能である。我々はPade

近似法という方法を用いて、多重散乱の級数を繰り返し生成し、解を求めている。これ以上はかなり技術的な問題になるので、立入らない。

現実的ポテンシャルを使い、精度は1%以下に抑えることで、十分実験データに耐えられる計算を行うことができている。陽子の入射エネルギーが

150 MeV 以上になると、(3.99)式の部分波展開での計算が困難になり、部分波展開を行わない方法が必要になるであろう。